34歲KOL裸露資產組合、推算身家高達8位數!拍片自爆加碼現金比重 散戶100%複雜成功之道竟「無覺好瞓」

台灣投資界KOL披露全副身家組合

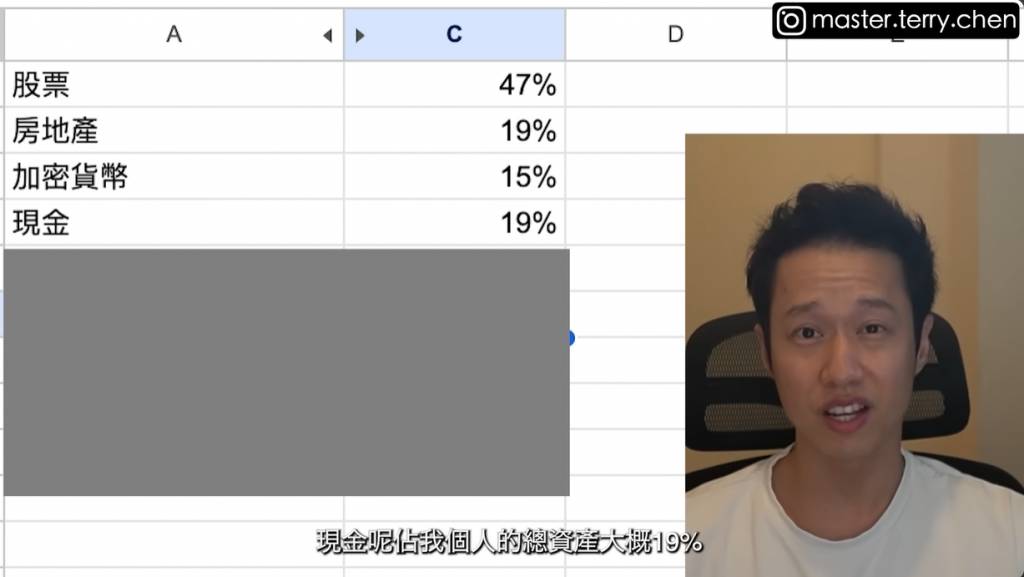

根據 Terry 在影片中披露,他的整體投資組合以股票為主(47%),其次為房地產(19%)及加密貨幣(11%)。在股票部分,他高度集中於 Tesla 一股,持倉比率接近總股票資產的一半。他更表示:「雖然比特幣是報酬率最高的標的,但我最大的部位仍然是 Tesla。」

Terry 過去曾在矽谷科技公司擔任工程師,亦曾從事顧問工作,後轉型為全職 YouTuber,目前擁有逾 50 萬訂閱。他於多年前便已公開持有 Tesla 和比特幣,並長期抱持看多立場。其資產配置一向偏向主動投資,與台灣另一位知名投資人、「股癌」謝孟恭一樣,以自媒體為平台,但本業背景與財務條件同樣出眾,兩人均成功於三十多歲便累積八位數美元或十位數台幣的身家。

不少網民對於 Terry 的成就表示敬佩,認為他是極少數能透過主動選股獲得顯著報酬的成功案例。有投資者於論壇上留言表示:「我奉行指數投資,但仍佩服像 Terry 和股癌這類人在年紀輕輕就靠投資致富。他們的投資眼光與執行力值得尊敬。」

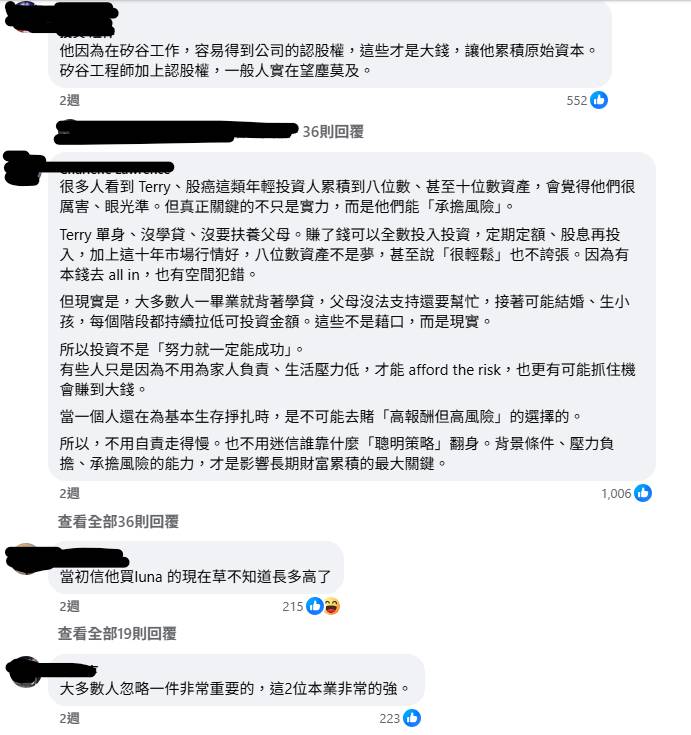

然而,更多的討論則聚焦於一個現實問題:Terry 的致富歷程是否具有複製性?多位網民指出,Terry 的背景與生活條件與一般散戶相距甚遠,成功的關鍵並不單靠投資實力,而是「有本錢承擔風險」。

網民揶揄:係靠本業,唔係靠實力

有網民指出,Terry 無需扶養家庭,亦無學貸壓力,加上早年在矽谷工作擁有股票認股權(RSU),「這些才是他累積原始資本的關鍵」。此外,由於收入穩定又無財務負擔,他可將大部分收入投入高風險資產,並長期持有不動搖。在過去十年市場整體向好的大環境下,累積至八位數美元的資產並非全無可能。

亦有聲音認為,Terry 的主動投資成功屬「萬中選一」,難以複製。「散戶若無相同的抗壓力與風險承受力,很容易在市場波動中出現失誤。指數投資或許回報不如,但風險可控,對大部分人而言更為可行。」

在醫療界工作的投資者則分享自身經驗:「曾經有病人因為看著 Tesla 和 Nvidia 暴跌,三日內損失相當於兩間房子的價值,結果情緒崩潰、中風入院。我當時也持有少量科技股,見勢不對即時止蝕,轉投 SPY 指數基金,至少能睡得安心。」

Terry 曾多次強調其投資策略來自長期的學習與信念,並非憑運氣決定。「我相信自己的分析,所以敢於集中押注」,他在影片中如是說。不過即使如此,他亦曾公開表示,能否複製他的投資模式,視乎個人背景、資本條件與心理素質。

自媒體時代投資風氣

無可否認,在自媒體時代,投資與理財觀念正在快速改變,過去由財經專家主導的資訊管道,已被 YouTuber、Podcaster 等個人品牌逐漸取代。像台灣的 Terry、股癌等新世代投資 KOL,以自身經驗和高透明度的分享,吸引大量年輕投資者追隨,這種個人化、生活化的理財內容,使投資不再是高高在上的專業領域,而是一種全民皆可參與的日常對話。

自媒體的崛起,使資訊傳播進一步去中心化。社群平台上的討論、直播內容、投資心得文取代傳統財經新聞,成為許多人判斷市場與管理資產的重要依據。這雖促進了投資知識的普及,也打破了資訊不對稱,但同時也衍生出過度簡化、炒作、或過度樂觀的現象,讓不少散戶在缺乏風險意識的情況下跟風操作,甚至蒙受損失。

與此同時,自媒體的成功投資者樣板效應,亦改變了大眾對「致富之路」的想像。從前,理財重視儲蓄、穩健、買樓;如今,「財富自由」、「被動收入」、「三十而退」等字眼變得普遍,年輕人更傾向以主動投資(如重押科技股、加密貨幣)加快累積財富。雖然這反映出新一代更積極掌握個人經濟未來的態度,但也突顯出風險承擔能力兩極化的現實差異。

有些人如 Terry 能在 30 多歲達到八位數美金資產,部分原因來自早期的高收入職涯與風險承擔能力,包括單身、無家庭負擔、無學貸壓力等,使他能將資金集中在高波動資產上。

然而,對大多數人而言,背負學貸、家庭責任、醫療風險等現實壓力,讓他們難以「all in」,更不敢輕易承擔可能讓自己「晚上睡不著覺」的風險。因此,當我們在自媒體中看到某些人「靠投資翻身」的案例時,必須理解這些成功是機會與風險共存的結果,背後不僅是選股眼光,更牽涉到心理素質與個人條件。

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。