GDP復甦假象 香港經濟深層危機|封面故事

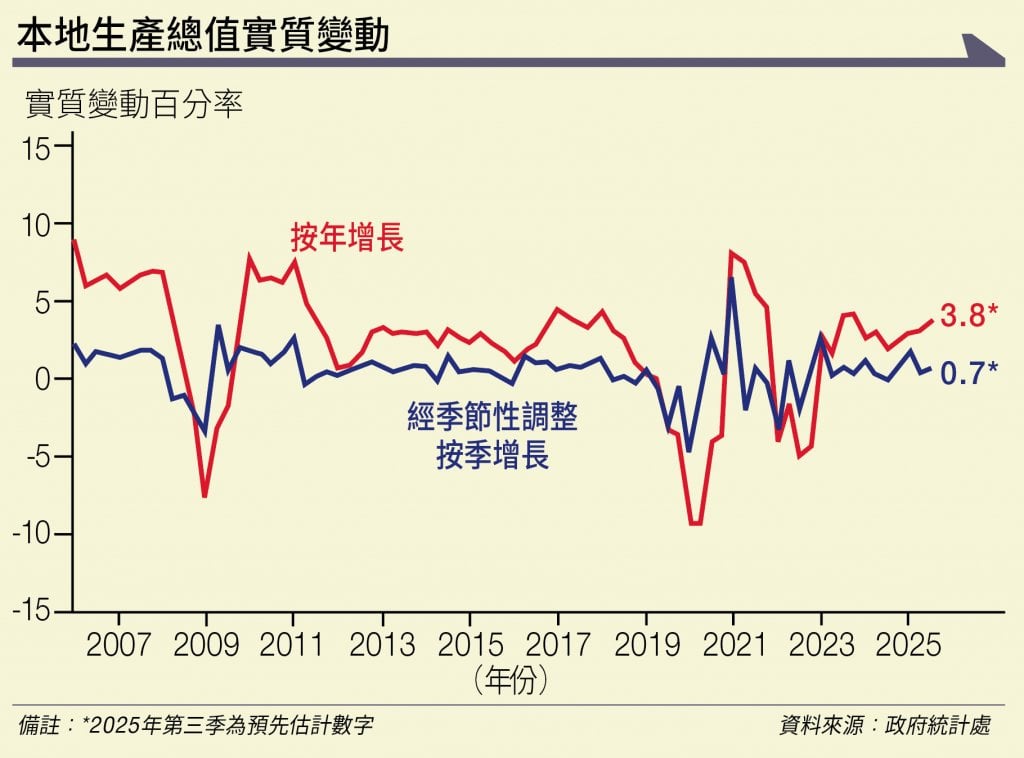

香港政府最新公布的經濟數據顯示,2025年第一季度本地實質經濟增長達3%,略高於前一季度的2.5%。增長主要受惠於投資開支回升及貨物與服務出口表現改善;到第二季度,實質增長進一步微升至3.1%,反映香港經濟整體表現仍屬穩健(見圖表)。

這些指標反映出香港的經濟復甦並不全面。李兆波說:「GDP回來但消費沒跟上,這是大問題。人們的消費都會很謹慎。」

在消費層面,李兆波指出一個關鍵現象,就是香港居民的消費正在外流。「我們發現現在高消費能力的人,未必完全在香港消費。」大量市民選擇「北上、海外消費」,這種現象對本地零售與餐飲業造成直接衝擊。

零售業面臨結構性挑戰

香港零售業近年生意表現低迷。第一太平戴維斯最新發表的2025年8月《香港零售租賃市場報告》指出,2025年第二季度,香港零售業持續面臨結構性挑戰,港元強勢及跨境消費分流導致本地購買力外流,儘管入境旅客人次按年增長16%,卻未能轉化為實際零售增長。

報告提到中文大學研究顯示,AlipayHK旗下450萬名活躍用戶中,逾三分之二(約300萬戶)已成內地消費常客,近半數消費流向服務領域;28%用於零售消費。消費地域從深圳、廣州擴展至中山、重慶等城市。

加上關店潮持續蔓延,今年上半年逾300家零售店結業,其中餐飲業佔七成;影院行業總收入同比下跌16%,十家戲院相繼停業。

消費外流,內地旅客來港的消費能力亦並未能補足缺口。「海外來的那些最主要都是內地旅客,絕大部分是即日來回,不用住宿,消費能力低了。」

李兆波指出,現時香港吸納的旅客以低消費為主。「你說靠高消費的旅客支撐著,香港的一些零售、餐飲、旅遊業,經營就相當困難。」

他提及,雖然現時內地旅客消費力不如以往,但仍值得重視,他以餐廳的餐牌食物為例,利潤高的、賣得不多的都不錯;利潤不高、但賣得多的也不錯。蒸餾水就是這一種。「現在內地客就是蒸餾水。」然而,「最糟糕的就是你利潤不高又賣得少。就是說如果他們的消費低、人又少,這個就不是很好。」

資本市場回暖幅度有限

除消費外,雖然2025年香港股市「見牛」,但他說:「很多重要的股市已超過歷史高位,我們沒有。最近港股比較活躍僅見26,000點,距離歷史33,000點還有一些距離。」這顯示資本市場的回暖幅度有限,投資信心仍未全面恢復。

香港經濟的轉機,並非僅憑恢復至疫情前數量那麼簡單。「我深入分析過,就是跟租金和工資有關。整件事都是因為我們的土地價格太高。」

李兆波解釋,香港的「地稅」性質比消費稅更沉重。「銷售稅就是賣方有交易才要給稅;但地稅不同,你一開始租了某個地方,即使還在裝修,已經在給地稅。」這種制度對企業尤其不利,很多企業是做不到的。

他進一步說:「如果我不賺錢,不需要交利得稅,但地稅不同,甚麼都沒有,經營的餐廳一個月沒顧客;兩個月沒顧客,仍要給租金,要給跟土地有關的地稅。這是根深蒂固的問題。」

高地價、高租金、高人力成本成為香港經濟難以回轉的枷鎖。「一天樓市下不來,地價仍然這麼高,問題仍然存在。」

結構性財赤與政策兩難

他多次提到,香港面對的不是短期經濟波動,而是「結構性的財赤」。「基本上如果要改善財赤,不外乎是開源節流。」

但他強調,「這個時間我不是很贊成加稅,因為對企業、對個人來講,影響是很大的。」

他指政府若想增加收入,應該在經濟景氣時期推行,而非逆勢而行。「經濟好的時候我們應該盡量儲多一點,積穀防饑。不是經濟好的時候又派,經濟不好的時候就更加派。」

李兆波對於政府努力肯定,但他認為:「我們需要的不只是GDP的回升,而是一場徹底的經濟體質檢查。」

他強調:「看身體檢查,我們不是只看血壓和心跳,而是看整份醫療報告。香港的經濟也是,要深入看結構問題。」

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。