前列腺癌成香港男士第三大癌症 新技術助提升治療成效

趙家鋒指出:「近幾十年香港前列腺癌的新症數字不斷上升,過去十年增長超過八成,是眾多癌症中升幅最快的。」

他補充,雖然篩查普及理應帶來更多早期確診個案,但現實並非如此:「確診時已經擴散的前列腺癌仍然維持在三成以上,甚至比過去更多。」這意味著病例增長並非單純來自檢測的普及性,而是實際發病率上升。

趙家鋒預計,假以時日,前列腺癌在香港有機會像西方社會一樣,成為男士最常見的癌症。

趙家鋒指出病例增加與生活方式息息相關:「以前亞洲人或中國人的飲食相對健康,但現在飲食不再傳統,多數是中西混合,這可能是其中一個原因。」

他亦提醒,家族遺傳風險不容忽視:「部分前列腺癌與家族遺傳關係密切,尤其是父親或兄弟曾確診的男性,需要特別留意。」

最常見的發病年齡仍集中在60至65歲,但已有年輕化趨勢。「國際指引建議,50歲開始進行PSA(前列腺特異抗原)驗血檢查;若屬高風險人士,例如有一至兩名近親曾患前列腺癌,則建議由45歲開始篩查。」趙醫生稱。

PSA是一種由前列腺細胞分泌的蛋白質,可透過血液測試檢驗水平。PSA檢測雖非確診工具,但能就前列腺是否出現異常提供重要依據,有助於及早發現癌症等各種前列腺疾病,從而安排進一步檢查。

傳統療法的限制

傳統的治療方法以開刀切除前列腺手術或放射治療為主,雖然能達到根治性效果,但存在不少問題。開刀手術造成的創傷較大,手術時間長、出血量多、康復慢,術後常伴隨尿失禁或性功能受影響等副作用。放射治療則需長時間多次進行,病人不便之餘,副作用如腸道不適、疲勞或膀胱炎症亦時有出現。這些副作用往往影響病人的生活質素,使不少人對治療心存顧慮。

微創革命:機械臂手術

隨着科技發展,微創手術逐漸取代傳統療法,其中機械臂輔助手術在香港已經採用多年。隨着儀器升級和手術的技巧愈趨成熟,機械臂輔助切除前列腺手術已成為主流的治療方案之一。

透過新型機械臂輔助,除了能精準切除前列腺外,更可有效保留周邊重要結構,大幅減少術後尿失禁的問題,而且保留男士性功能的效果更為顯著。

「傳統開刀手術時間長、出血量多、康復慢;相比之下,機械臂手術只需兩至三小時,出血量大幅減少,術後疼痛和住院時間也明顯縮短。」敖章鐘說。

他補充,病人最關心的小便失禁問題已大幅改善:「以往患者可能需要三至六個月才恢復控制能力,但現在七至八成患者手術後不再被失禁問題困擾,即使有亦只屬於輕微,而且大多數可在四至六星期內已經康復。」此外,新一代機械臂能更好保護前列腺附近的重要神經,對性功能的保存效比傳統手術顯著。

副作用更少的選擇:局部定位治療

除了根治性切除,另一個新興方案是局部定位治療(Focal Therapy)。這種療法透過能量,如高強度聚焦超聲(HIFU)、微波消融術(Targeted Microwave Ablation, TMA)或冷凍治療(Cryotherapy),直接消滅癌細胞。

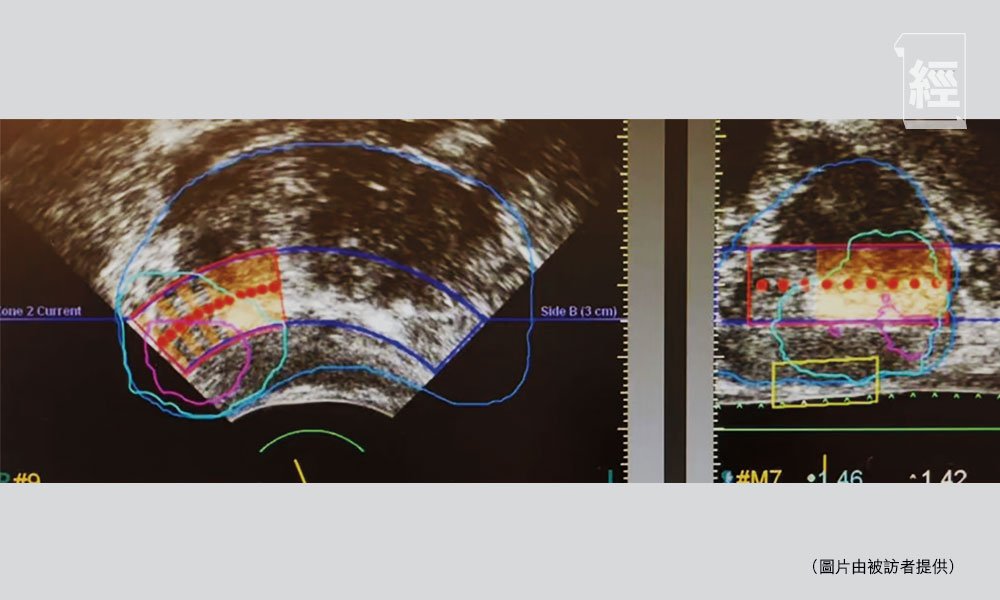

以高強度聚焦超聲(HIFU)為例,利用聚焦的超聲波能量產生約70至80°C的高溫,逐點燒毀癌細胞。治療時,超聲波能量是精準聚焦在術前已鎖定的腫瘤區域,只有焦點位置會產生高溫,而超聲波經過的路徑並不會加熱,因而避免了對直腸和周邊腸道造成損害。這項技術屬於非侵入性治療,病人恢復快。

趙家鋒解釋:「復發率比全面切除前列腺稍高,但副作用非常少。以小便失禁為例,比例低於1%,幾乎接近零,而性功能多數在半年內能恢復到治療前水平。」

局部定位治療近年才引入香港,正逐漸普及。不過並非所有患者都適合,「只有早期或中期、腫瘤範圍較小的患者才適用;病情較嚴重者仍需接受切除手術。」趙家鋒補充。

病人觀念仍是關鍵

技術再先進,若病人觀念未改變,普及速度依然受限。敖醫生直言:「病人對於前列腺癌的觀念有一些謬誤。第一就是覺得前列腺癌不太關自己的事,第二就是覺得該病病情發展得很慢,就算有也不是大的問題。」

但他指出,實際上不少病人確診時已經屬於中晚期,「如果等到那個時候,不僅治療難度大增,費用和效果也比起早期確診相差甚遠。」

因此,他呼籲男士提高警覺:「50歲後應定期驗血,及早發現,根治機會愈大。」