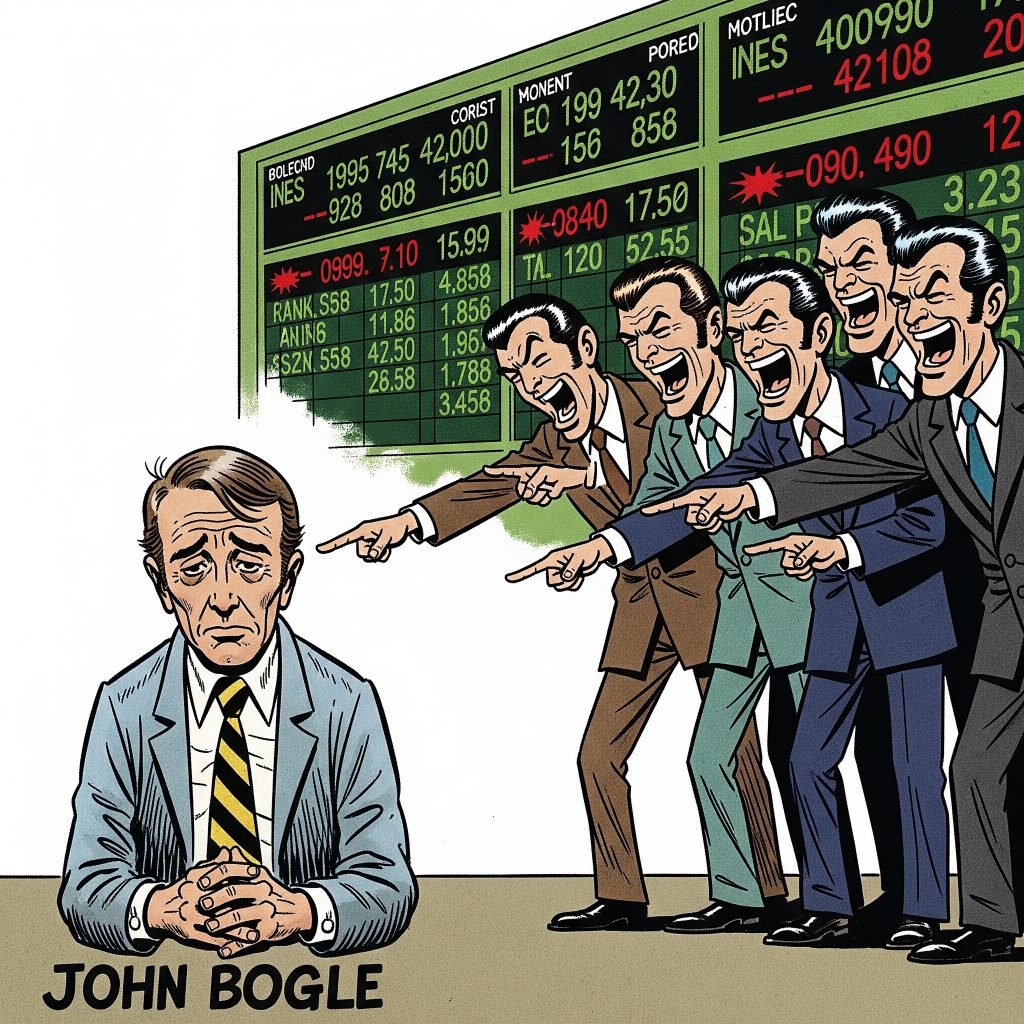

華爾街傳說︳受所有華爾街精英一致嘲笑 指數基金之父John Bogle

他,就是約翰·柏格(John Bogle)——指數基金之父、領航集團(Vanguard)的創辦人。他沒有發明複雜的交易模型,也沒有進行過任何一次傳奇的交易。他唯一的武器,是一個被當時所有華爾街精英嘲笑為「愚蠢」、「不美國」的簡單想法。

然而,正是這個「蠢方法」,最終催生了資產規模高達8.5兆美元的金融巨擘,並為全球數以億計的普通投資者,從傳統基金行業高昂的收費中,節省了數以萬億計的財富。這是一個關於信念、背叛與最終勝利的故事。

普林斯頓的異端論文——一顆種下的革命種子

故事的起點,在1951年的普林斯頓大學。當時,年輕的柏格正在撰寫他的畢業論文,主題是研究當時方興未艾的共同基金行業。

在埋首於海量數據後,他發現了一個驚人的事實:絕大多數由所謂「專家」管理的主動型基金,在扣除其高昂的管理費和交易成本後,其長期表現,竟然跑不贏簡單的市場平均指數(如標普500)。這個發現,猶如一道閃電,擊中了柏格。他在論文中大膽地提出一個結論:基金行業的真正問題,是經理們將自己的利益,置於投資者之上。他寫道:「基金的增長,必須來自於為股東創造的價值,而非來自於向他們收取的費用。」

這篇論文,在當時並未引起太大波瀾,卻成為柏格一生事業的思想原點。一顆挑戰整個華爾街商業模式的種子,已經悄然埋下。

「柏格的蠢事」——被全行業圍剿的誕生

在基金行業打滾多年並經歷了一次權力鬥爭後,1974年,柏格創立了領航集團(Vanguard)。他決心要將自己年輕時的理念付諸實踐。

1976年,他推出了人類歷史上第一隻向公眾開放的指數基金——領航500指數基金(Vanguard 500 Index Fund)。這個產品的邏輯簡單到近乎粗暴:它不尋求任何超額回報,唯一的目標,就是以最低的成本,完整複製標普500指數的表現。這個想法,在當時的華爾街看來,簡直是個天大的笑話。整個行業都靠著「我們能幫你跑贏大市」的故事來收取高昂費用,柏格卻公然宣稱「跑贏大市是徒勞的」。競爭對手們毫不留情地嘲諷這隻基金是**「柏格的蠢事」(Bogle’s Folly)**,甚至有言論稱這種「甘於平均」的做法是「不美國的」(un-American)。最初的發行慘淡收場,原定目標募集1.5億美元,最終只籌得可憐的1100萬美元。似乎,整個世界都證實了柏格的想法有多麼愚蠢。

Vanguard的獨特結構——對華爾街的終極背叛

柏格的革命性,不僅在於產品,更在於公司的架構。他設計了一個在金融界前所未見、也後無來者的「共同擁有」結構。簡單來說,Vanguard這家公司,並不由柏格本人或外部股東所擁有,而是由旗下的基金所共同擁有;而基金本身,又是由購買基金的投資者所擁有。

這個設計的結果是顛覆性的:Vanguard無需為外部股東創造利潤。公司賺到的每一分錢,唯一的目的,就是返還給基金的持有者——也就是客戶自己,其返還方式,就是持續不斷地降低管理費。這才是對華爾街的終極背叛。當所有對手都在想方設法從客戶身上多賺一點時,柏格建立了一套機制,只求為客戶省下更多。

萬億美元的復仇——當「蠢方法」成為最終贏家

「柏格的蠢事」並沒有馬上成功。但在隨後的幾十年裡,越來越多的數據證明了柏格最初的洞見:成本,是決定長期投資回報的關鍵。當無數明星基金經理如流星般劃過天際,柏格的指數基金卻如恆星般,穩定地提供著市場的平均回報,而且費用極低。時間,成為了他最强大的盟友。投資大眾慢慢醒悟,與其付高價去賭一個不確定的未來,不如用低成本買下一個確定的平均。領航集團的資產規模開始爆炸式增長,從最初無人問津的1100萬美元,滾動到今天富可敵國的8.5兆美元。當年華爾街的笑話,最終變成了所有普通投資者的勝利。

你是否也在玩一場「輸家的遊戲」?

此人的一生,是一個關於信念的傳說。他以一人之力,對抗整個行業的貪婪,並最終證明,投資的成功,不取決於你有多聰明,而在於你有多自律,以及你為此付出了多少成本。

對於習慣了被銀行和理財顧問推薦高收費互惠基金的香港投資者而言,柏格的哲學尤如暮鼓晨鐘。我們常常被「戰勝市場」、「捕捉下一個增長點」等誘人故事所吸引,卻忽略了隱藏在背後的費用,正在無聲地蠶食我們的回報。

柏格給我們的啟示極為直接:檢視一下你的投資組合,无论是MPF、月供股票還是基金,計算一下你每年為此付出了多少管理費、託管費、轉換費。然後問自己:我付出的這些成本,真的換來了相應的超額回報嗎?

在香港,隨著越來越多低成本的ETF(交易所買賣基金)可供選擇,實踐柏格的理念,從未如此簡單。或許,是時候停止玩那場由華爾街制定的「輸家的遊戲」,開始玩一場真正屬於我們自己的、簡單而必勝的遊戲了。

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。