銀行股吐氣揚眉 本地薑夠辣 渣打滙控領跑|封面故事

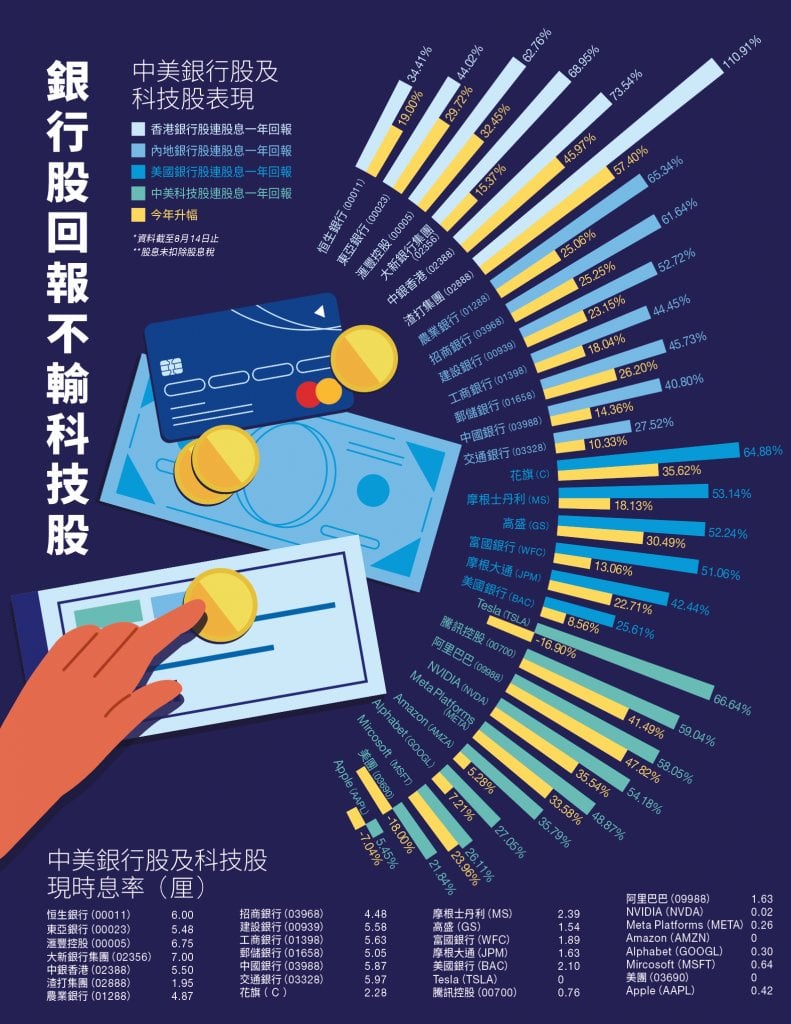

在香港上市的銀行股中,表現最為亮眼的無疑是渣打集團(02888)。根據截至8月14日的數據(見圖表),渣打股價今年以來飆升57.4%;若計及股息回報,持有一年的總回報率高達110.91%,是少數可以「倍翻」的銀行股。

沉睡已久的「獅王」滙豐控股(00005),自2008年金融海嘯失守「紅底股」後,花近17年時間終於收復「紅底」失地。滙控股價今年升幅達32.45%,連同約7厘的豐厚股息,一年總回報達62.76%。

其他港銀亦不遑多讓,中銀香港(02388)的總回報達73.54%,就算二、三線銀行如大新銀行集團(02356),一年總回報也達68.95%,盡顯「有升有息」的吸引力。

雖然港銀今年股價上升不少,但除渣打外,其餘息率普遍仍有6厘以上。在目前存款利率低迷的情況下,實屬相當吸引水平。

內銀、美銀同步造好

升勢並不僅限於香港,以高息見稱的內銀也見資金追捧。農業銀行(01288)連股息,一年總回報達65.34%、招商銀行(03968)亦有61.64%;表現較遜息的交通銀行(03288)也有27.5%回報。

其實內銀今年高位是在6月,過去兩個月已出現回調;若以今年高位計,農行及招行的回報則可高達73.89%及82.19%。

回看在內銀股低迷時期,尤其是在內房壞賬的陰霾之下,很多股份息率達到10厘。現時內銀股價上升不少,但多數仍有逾5厘息率,仍稱得上為高息股。

而遠在美國,華爾街的銀行巨頭同樣交出亮麗成績單,刺激股價向上。雖然美國銀行股息率不及港銀及內銀吸引,但股價升幅「搭夠」。

花旗集團(Citigroup,美股代號:C)連股息一年總回報率為64.88%。在美股造好帶動投資收入下,高盛(Goldman Sachs Group,美股代號:GS)和摩根士丹利(Morgan Stanley,美股代號:MS)一年總回報,也分別達到52.24%和53.14%,兩股今年更創歷史新高。

反觀美國「科技七雄」及本港三大科技巨頭一年連股息回報,最高三隻為Tesla(美股代號:

TSLA)的66.64%、騰訊控股(00700)的59.04%及NVIDIA(美股代號:NVDA)的54.18%。

惟要留意,部分科技股今年經歷了顯著回調,例如Tesla及美團今年股價分別下跌16.9%和18%,而科技股亦難以提供吸引派息,很多連息率也沒有,部分甚至是零股息。

對於追求平衡風險、期望「財息兼收」的投資者而言,優質的銀行股無疑是首選。

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。