一年逾四萬宗騙案 陷阱遍佈港人生活︳封面故事

根據保安局於立法會特別會議披露的資料,假冒客服電話是2024年最多的詐騙手法,佔整體數字近7成,單月最多更有1,100宗。

至於市民常見透過即時通訊軟件如WhatsApp進行的「點讚分紅」和「股票投資」騙局,這類群組往往以高回報作招徠,要求參加者繳交「保證金」或「入場費」,聲稱完成任務便可獲得分紅。

警方將這些案件分為「網上投資騙案」與「網上求職騙案」兩類,2024年分別錄得3,930宗與3,853宗個案,涉款達22.6億及8億元,而2025年首四個月,兩者合計已涉款超過13億元。

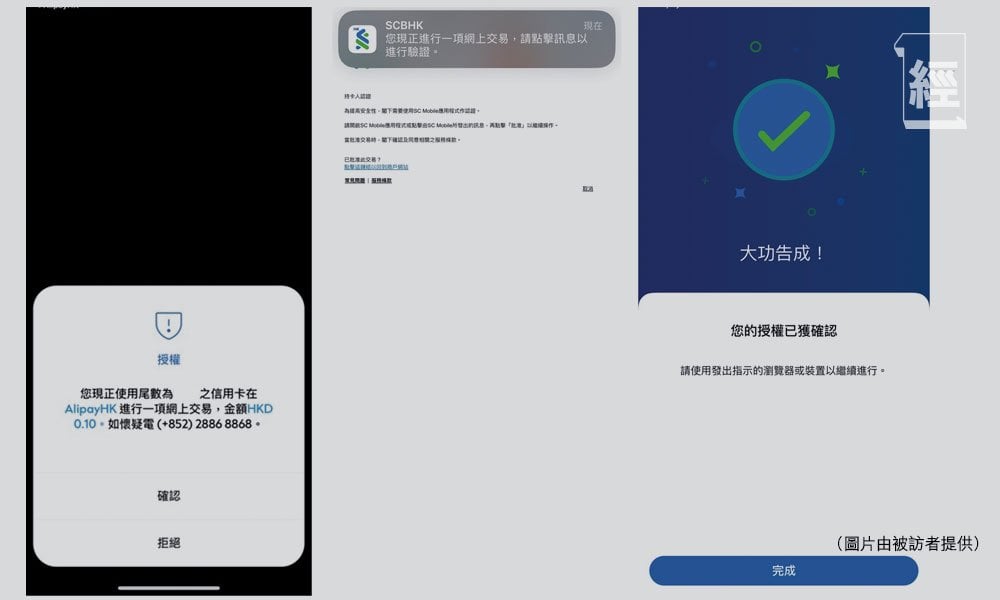

網上戶口盜用持續發生

在另一個層面,市民社交媒體帳戶被入侵的情況亦屢見不鮮。騙徒利用釣魚短訊或假網站誘騙市民輸入登入資料,再冒認用戶向親友借錢或要求購買遊戲點數卡。

2024年,警方錄得接近3,000宗「網上戶口盜用」個案,涉款約9,100萬元。雖然警方透過宣傳與技術加強防範,該類騙案數字比2023年下跌13%,但網絡安全威脅依然未除。

值得關注的是,大部分騙款均流入傀儡戶口,增加警方的執法難度。2024年警方共拘捕超過10,000人,當中七成為傀儡戶口持有人。2025年首四個月再拘捕約2,500人。

警方亦展開國際合作。警方透露,自2023年底起,已就傀儡戶口案件引用《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰,加強阻嚇。

警方同時亦積極展開跨境合作,今年初聯同亞洲多地警方展開「FRONTIER+」聯合行動,成功瓦解多個詐騙網絡,拘捕1,858人,涉及9,268宗騙案。

短訊發送人登記制

除了社交媒體,騙徒亦常以政府部門、銀行、電訊商等名義發送偽冒短訊,令市民誤信對方為官方機構,誘使其點擊連結。這類「釣魚騙案」往往涉及植入惡意程式或詐騙網站。

為應對此情況,通訊事務管理局於2023年底推出「短訊發送人登記制」,規定只有已登記的機構才可使用「#機構名稱」發送短訊,並與電訊商協調封鎖可疑訊息來源。

截至2025年5月底,已有逾540個機構參與,包括各大銀行與政府部門。

不過,對於市民關注的促銷電話問題,保安局早前指出該類來電未必涉及詐騙,不能與詐騙電話混為一談。

保安局局長鄧炳強表示,為減少促銷電話對公眾可能造成的滋擾,通訊辦已於去年優化「營銷電話行業規管計劃」,以行業監管形式限制促銷者在指定時間內致電同一電話號碼的次數,並要求促銷者提供身份資料、尊重拒收要求。

保安局指出,相關措施已見成效,促銷電話的投訴量由2011年的2,060宗大幅下降至2025年首五個月的93宗。

在打擊詐騙電話方面,通訊辦亦已要求電訊商攔截/暫停涉嫌進行詐騙的電話號碼及網站、攔截以「+852」為開首的可疑來電、就其他以「+852」開首的境外來電向所有流動用戶發送話音提示或文字訊息,以及就新啓動流動電話儲值卡播放提示等,以協助市民防範可疑來電和短訊。

與銀行保持緊密合作

警方接受本刊查詢時表示,與金管局及銀行業界定期交流情報,針對高風險帳戶進行系統改善及風險監控,提升防騙能力。

警方亦為銀行職員提供定期培訓,教授詐騙識別與應變技巧。

此外,警方強調,會在不違反客戶私隱下與銀行合作辨識潛在受害人,並舉辦「傑出銀行員工嘉許典禮」,鼓勵前線人員主動防騙。

全方位教育

在公眾教育方面,警方指出,現時採用「3T策略」宣傳方針:緊貼潮流(Topical Trend)、精準聚焦(Target Specific)、度身訂造(Tailor-made)。

舉例來說,警方會透過與學校舉行聯合講座,將防騙資訊融入學校活動,讓青年接收防騙資訊,提高防騙意識。

與此同時,警方留意到在港留學的學生,容易成為騙徒目標,尤其是電話騙案。

故此,警方以及政府亦作出應對策略,除了加強調查及積極追蹤騙款外,亦同時盡早對有志來港升學的學生作出預防教育及宣傳。

早前,警方亦於瀋陽舉辦針對學生的講座,吸引逾萬名學生收看。

對長者群體,警方特別提及「耆樂警訊」網絡與非政府組織合作,利用圖像教材、淺白語言與粵劇等方式傳遞資訊,提升長者防騙能力。警方亦推廣「防騙易18222」熱線,並鼓勵長者家人、看護人主動協助識別風險。