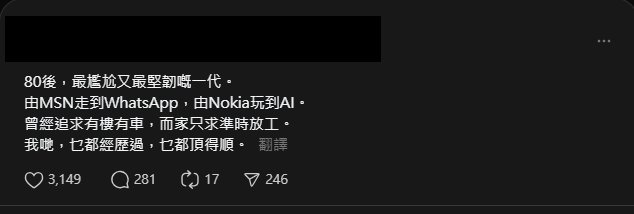

港產80後自封「尷尬又堅韌嘅一代」、七大事件扭轉三觀超唏噓!由夢想有樓有車、到追求準時放工: 我哋乜都經歷過

香港80後=尷尬又堅韌嘅一代?

「80後」泛指1980年至1989年間出生的一代。到2025年,他們的年齡介乎35至45歲——既非年輕,也未算老,卻最能體會時代的急速轉變。

根據內地青山資本發表的《35歲,中國式中年》報告指出,內地社會早已將35歲視為一道職場分水嶺,不少企業招聘時以「35歲以下」為門檻,過線即被市場淘汰。這種「35歲焦慮」,其實在香港亦愈趨明顯。

80後出生於香港經濟起飛的黃金年代,是資訊科技普及的見證者。他們親眼見證由「努力讀書便能出頭」的年代,轉變為「努力也未必有回報」的現實。

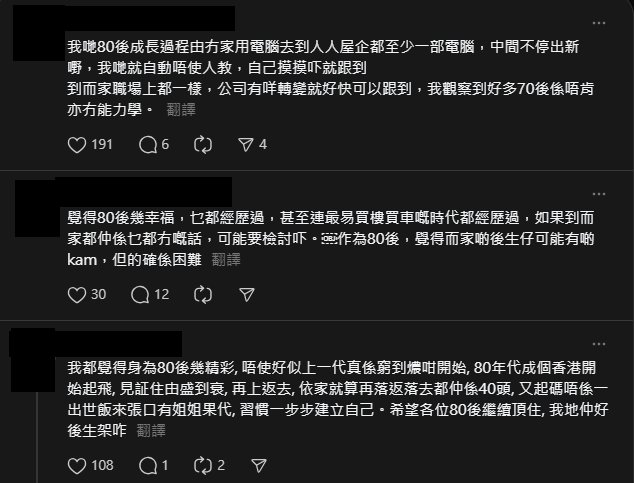

有網民形容:「我哋80後成長過程由冇家用電腦,到人人屋企都有電腦;每樣新科技出現,我哋都靠自學跟得上。公司有咩轉變,我哋都可以適應得快。呢種學習力,就係我哋最大嘅本錢。」這一代人不怕轉變,只怕被時代遺忘。

無可否認,「80後」成長於經濟起飛與社會轉型的交叉點,是香港近半世紀最具「劇變感」的一代。他們從黑白電視走到智能手機,從信封寄信到社交媒體:

-

經濟起飛與樓價飆升(1980s-1990s)

80後童年時期,正值香港經濟高速增長,九十年代初被稱為「黃金年代」,人人講「上車買樓」、「出國讀書」。但隨着九七前後樓市泡沫與金融危機爆發,這一代人剛踏入職場便面對高樓價與低工資的現實。

-

九七回歸(1997)

對80後來說,「香港回歸」是童年或青少年時期的重要記憶。那一年,他們初次感受到「香港人」與「中國人」身份之間的微妙變化,也開始見證一國兩制的實踐。

-

亞洲金融風暴與失業潮(1998-2003)

不少80後中學或大學畢業後,正遇上金融風暴與沙士爆發,職場機會大減。那是他們的「職場起點」,卻也是打擊信心的時刻,影響他們往後對工作、置業與家庭的看法。

-

由撥號上網到智能時代

80後由沒有家用電腦的年代走到AI普及時代。從MSN、ICQ、Xanga、Yahoo Blog,到Facebook、Instagram、WhatsApp,再到ChatGPT,他們經歷了每一波科技革命。這一代人懂得「自學升級」,同時也見證資訊過載與假消息的問題浮現。

-

娛樂與文化轉變

從「四大天王」到K-pop;從《古惑仔》到Netflix;從逛旺角唱片舖到Spotify串流——80後的娛樂方式和審美口味,反映了香港文化由本地主導轉向全球化的過程。

-

由「鐵飯碗」到「斜槓族」

80後經歷了從穩定長工到自由工作者的轉變。有人創業,有人轉職多次,有人兼顧多份工作。他們是香港第一批「斜槓一族」,也是最早擁抱數碼經濟的一群。

-

職場重組

80後在家工作、轉型數碼行業、經營副業,逐漸習慣「混合式生活」模式。這場危機也讓他們重新審視「工作與生活平衡」的真正意義。

正經歷「中年力量」

對部分人而言,80後似乎屬於較「幸福」的一代——見證過樓價未失控、就業市場仍穩定的時期。有人笑言:「80後幾幸福,連最容易買樓買車嘅時代都經歷過。」但更多人卻認為這說法過於理想:「一畢業就遇上沙士,人工低無可低;未幾又爆金融海嘯,邊有得話容易?」

的確,從2003年沙士、2008年金融危機,到2019年社會運動與疫情,每一次衝擊都改變了80後的命運。有人放棄置業夢,只求生活穩定;有人面對AI浪潮,寧願重頭學習,也不願被時代淘汰。

「我哋唔係由MSN開始,而係由冇電腦、冇冷氣、撥號電話開始,一路追趕到iPhone 17 Pro Max。」這句留言,道出了80後的真實寫照——他們不只是科技變革的使用者,更是時代轉型的見證者與承受者。

與上一代由零起步創業相比,他們少了經濟紅利,卻多了教育與競爭壓力;與新一代Z世代相比,他們不再年輕,卻肩負照顧家庭與供樓養子的雙重責任。青山資本報告形容,35歲的中國人「好像走進了一道無形的門,從此隱入塵煙」——對80後而言,這道門早已悄然打開。

「80後幾精彩,唔使好似上一代咁艱苦,又唔似下一代咁脆弱。我哋見證由盛到衰,再由衰返盛,依家40頭,仲有力再搏多次。」這類留言在網上屢見不鮮。

的確,這一代人既見證香港的繁榮,也承受轉型的壓力。他們是第一批「打工仔父母」,要供樓、養子女、面對AI威脅與職場不穩,卻仍保持幽默與自嘲。

延伸閱讀:

延伸閱讀: