自提點「兩餸飯效應」!東主執笠告別式、揭日搬100件貨如同「白做」絕非穩賺不賠:首次創業以失敗告終

自提點東主揭營運「四大困局」

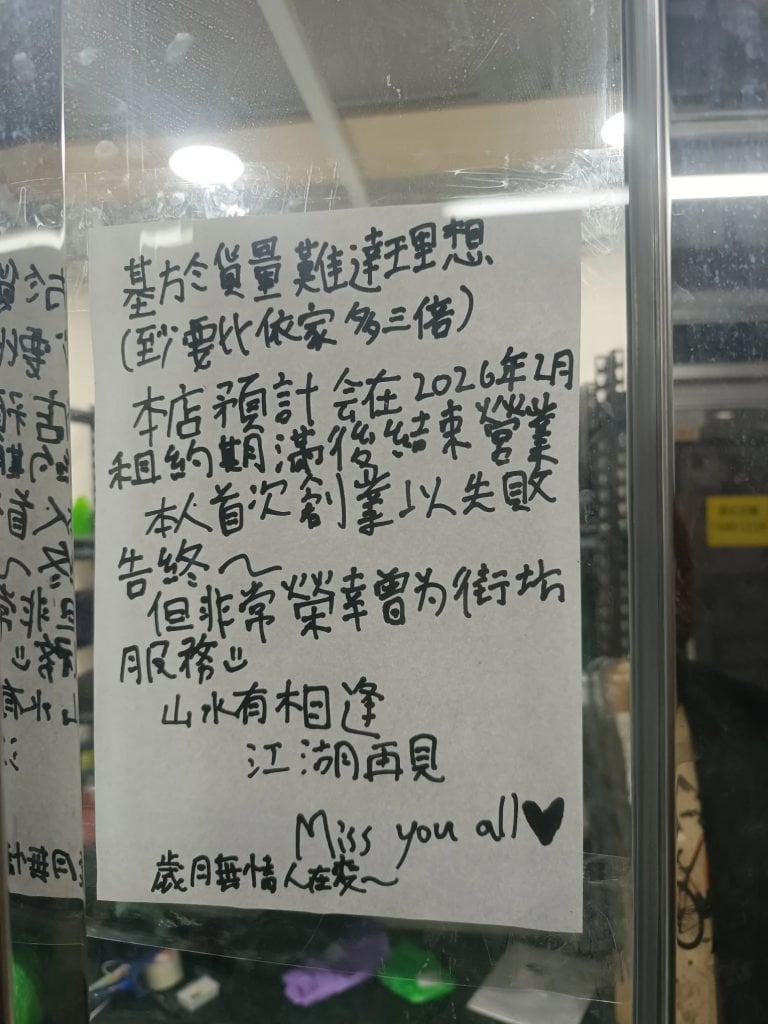

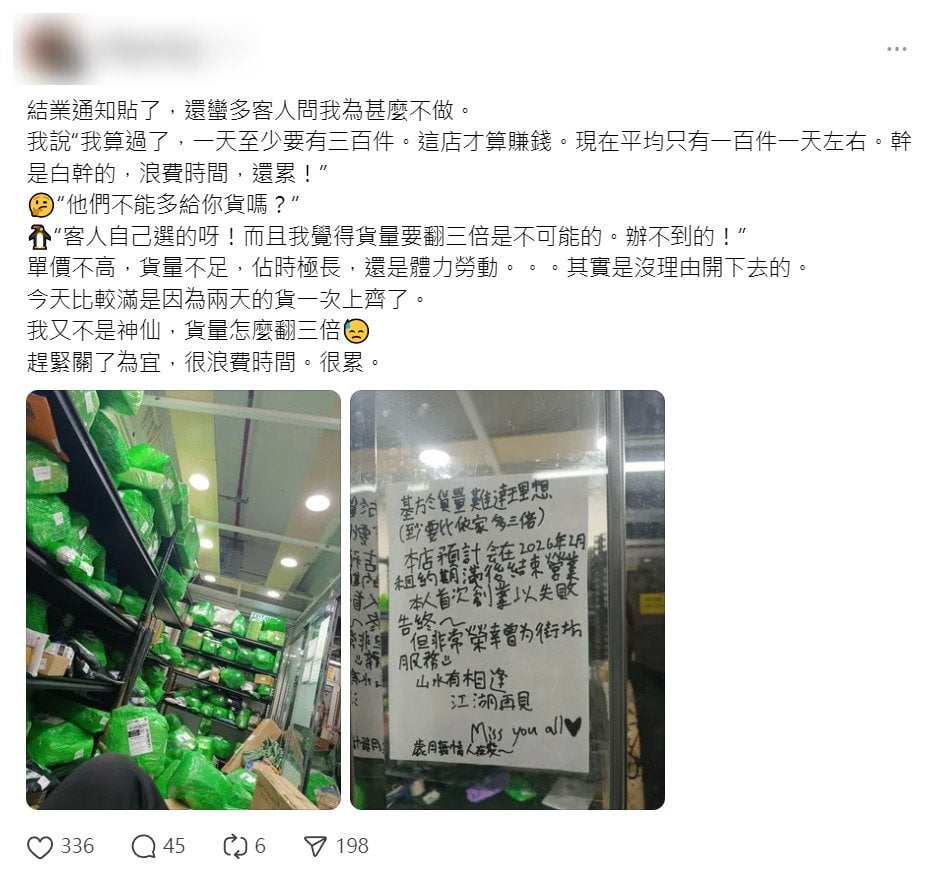

該名東主在店舖張貼告示,指「貨量難達理想」,估計要比現時水平增加三倍,才足以支撐營運成本。他坦言,經計算後發現店舖「一日至少要三百件先叫賺錢」,但現實卻只有約一百件,「幹是白幹,浪費時間,還累」。他形容,偶爾見到貨堆滿貨架,其實只是「兩日貨一次送齊」,並非生意大旺。

他進一步指出,經營自提點有四大結構性問題:

- 單價偏低,每件收入僅數元;

- 貨量不足,難以靠規模效應平衡成本;

- 工作佔時極長,每日從早搬貨到晚;

- 屬體力勞動,長期搬抬導致疲累甚至勞損。

網民:做到五勞七傷

帖文隨即引起網民熱議。有留言驚訝指,一直以為自提點「穩賺不賠」,如今方知利潤薄弱,「好似得 $2.5-$3 一件,做幾多都係咁多」。亦有人直言,經營自提點其實「即係做倉務」,每日搬上搬落,勞累程度遠比外界想像高。

亦有網民指出,自提點營運愈來愈難做,部分原因來自配送模式的改變。「我加多少少就送上門,洗乜特登走去排隊拎?」有留言稱,隨着平台推動上門派送、深夜派送、自提櫃 24 小時運作,傳統自提點的優勢已逐漸被稀釋。

另有人分享自身觀察,指近月已有多間自提點結業,「我平時拎貨嗰間都唔做啦」。亦有上班族抱怨部分自提點營業時間未能配合,「返工佢未開,放工佢又閂門,點拎貨?」

自提點呈「兩餸飯效應」

雖然不少小店會兼營自提點,希望借此分攤租金,但業界人士提醒,自提點並非穩賺模式。受經濟疲弱及租金高昂影響,不少商戶在生意淡靜時段開放自提服務,藉以「幫補吓」。他認為此屬短期現象,類似兩餸飯店的爆發式增長,最終會進入汰弱留強階段。

他指出,全港自提點數量估計已超過 2000 間,部分地區更「一街三四間」。當供應多於需求,加上平台自身亦大力發展自提櫃與上門配送,傳統自提點自然面對更激烈競爭。他提醒,商戶若打算加入行列,需留意區內供需情況,避免「踩入紅海」。

今次東主結業帖文之所以引起迴響,是因為自提點在不少港人印象中屬「穩定小生意」。然而從東主的經驗可見,在網購配送進入高度競爭的新階段後,自提點已不再是「坐等貨到、坐等客拎」的輕鬆行業。低利潤、高勞動量,加上平台策略轉向,令自提點經營者面對前所未有壓力。

在網購市場持續壯大之際,配送方式亦不斷演變。未來誰能在上門速遞、自提櫃、自提點之間找到平衡點,或將決定這門行業能否再度翻身。對於正在考慮入行的香港小店東主而言,這或許是一個值得三思的提醒。