財赤擴大 派糖減甜 2021-22財政預算案 首派$5000電子消費券

疫情嚴重衝擊本港經濟,財政司長陳茂波昨發表新一份《財政預算案》,政府庫房連續第2年錄得財政赤字,20/21年度「埋單」更達2,576億元,創歷年新高,預計下一財政年度財赤仍過千億。陳茂波指今次預算案重點,在於穩經濟、紓民困,政府將推出逾1,200億元逆周期措施,緩解經濟下行及疫情打擊。其中,宣布首次以「電子消費券」方式,向每名合資格成年人發放5,000元,料最早於暑假開始接受登記。

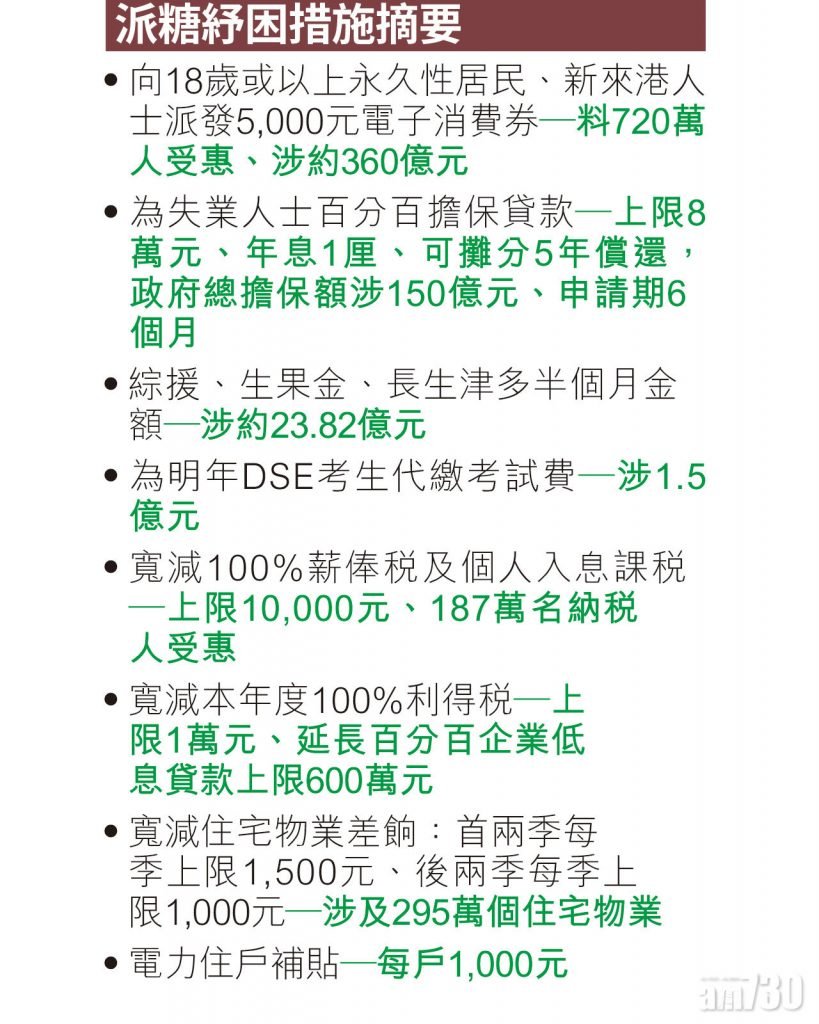

在疫情下,今年預算案對一般市民的紓困措施因要「睇餸食飯」而「減甜」,除公屋不再免租,領取綜援、生果金、長者生活津貼等的市民亦不再獲派「雙糧」,只有額外多半個月的津貼;薪俸稅、利得稅續獲百分百退稅,但上限減半至1萬元;住宅物業差餉寬免則首兩季、每季上限1,500元;其後兩季,每季上限1,000元。另外,亦會向失業人士提供上限8萬元百分百擔保貸款。陳茂波承認,預算案或未能符合市民期望,但希望市民諒解。

為刺激本地經濟,政府首次推行電子消費券,將會向每名合資格的18歲或以上的香港永久居民及新來港人士,分5期發放共5,000元的電子消費券,每月1,000元的消費金額,須於每月限期內用清,餘額將被取消。政府預計措施可惠及約720萬人,涉及約360億港元,當中6億港元為行政費。被問到政府為何不直接「派錢」,陳茂波指消費劵的政策目標是促進消費,不是紓困;至於要分5期發放,陳解釋參考其他地區經驗,電子消費券分期發放及限時使用,效果最好。消息人士指,預算案的逆周期措施,以及基建及經常開支的增加,會對經濟有2個百分點的提振作用,其中消費券佔0.7個百分點。另外,持單程證人士亦可申領消費券,但並不包括在港工作的外傭。

消費券只適用於本地商戶

消息人士指,因電子消費券較現金發放計劃複雜,估計籌備時間較長,料最快今年8月才開始接受申請。政府指,將物色合適的營辦商,如八達通、支付寶、Payme等,屆時市民可先在中央平台,如「智方便」、以短訊核實身份後,再選擇儲值支付工具營辦商領取消費券,並於限期內在實體商戶或網店上消費,預計配合商戶推廣,可帶動零售、餐飲、服務行業。消息人士指,由於八達通較普及,長者亦懂得使用,因此將與八達通公司商討,若八達通公司無法派發消費券,屆時政府再公布長者使用消費券的詳情;另本港海外留學生如有合適支付工具,可在外地向本港商戶消費。

陳茂波強調,消費券只適用於本地商戶,如本地有實體店的外國品牌可受理,本地商店如有網上銷售,原則上亦可以允許,政府亦考慮可把消費券用在購買服務上,例如美容業,但海外網購則不適用於本計劃。政府亦會要求支付工具營辦商設法劃分本地與海外商戶。

學者:刺激消費應有明確目標

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為,政府推出消費券原意是要刺激經濟,但須有明確和針對性的目標才有成效,「消費券應該主力幫助受到防疫措施的影響而經營困難的商戶和公司,例如卡拉OK、酒樓食肆和健身室等,否則只會令生意好的公司,例如超市,生意更加好,差的商戶更加差。」他指若果缺乏指向性,市民只會當普通八達通用,難真正幫助香港的中小企業。

澳門共派8千元消費卡

鄰近香港的澳門和台灣,去年亦曾為刺激經濟推出「消費券」。澳門於去年3及8月推出兩期「消費補貼計劃」,向每名合資格澳門市民先後派發澳門幣3,000元及5,000元的電子消費卡,每日使用上限300元,不得兌換為現金,須於限期內使用。台灣則在去年7月推出3,000元新台幣的「振興三倍券」刺激經濟,市民可選擇以實體紙本或電子券形式領取,使用範圍廣泛,但兌換較複雜,如民眾需要先付1,000元購買價值3,000的「三倍券」,同時有使用期限。

財政預算案專頁 A2~A8

資料來源:AM730