AniTech腦電波篩查抑鬱患者 推動精神健康革命

隨著社會進步,人們生活壓力愈來愈大,抑鬱症也愈來愈普及,但是篩查並不容易。

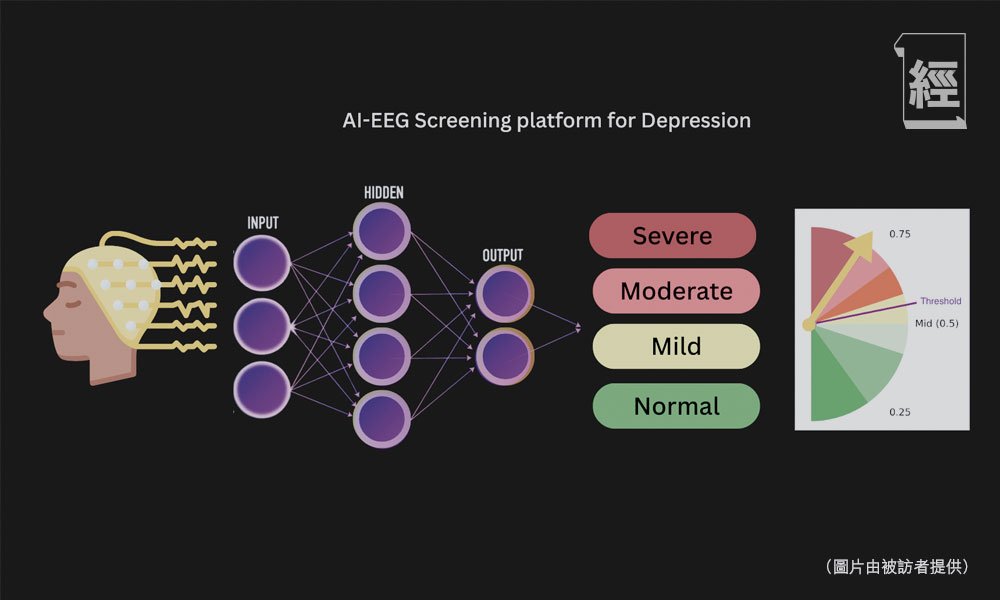

本港初創公司AniTech研發出抑鬱症篩查平台,透過簡單的方法,蒐集腦電波數據,並且用人工智能(AI)分析,掌握抑鬱症的嚴重程度,從而協助醫生對症下藥。

香港近年大力發展創科,包括推出「產學研1+計劃」,促進「政、產、學、研」高效協作。

香港城市大學實驗動物研究中心總監/神經科學系教授馬智謙,於英國牛津大學完成神經科學的博士課程,其後到美國哈佛大學醫學院繼續博士後培訓,在神經科學範疇擁有超過20年的研究經驗。

由藥物篩選痛點開始

馬智謙教授經常進行不同的研究,有見近年政府積極推動本地科研成果轉化,因而將研究成果推出市場。

2021年,馬智謙教授與其他夥伴合作成立AniTech,最初專注於癲癇症的藥物篩查,先給老鼠餵藥,然後透過檢視老鼠的腦電波,評估藥物的成效,包括藥物的安全性及毒性。

AniTech技術總監朱盈盈(Vivian)說:「神經科學的藥物篩選,一直存在痛點,通常需要宰殺大量老鼠,才能掌握藥物的成效,現時可以透過腦電波了解。」

後來,馬智謙教授及團隊發現抑鬱症引發不少社會問題,因而於2023年開展另一個研究項目,專注於研究抑鬱症。

馬智謙教授及團隊先後獲得430名經醫生診斷的抑鬱症患者的腦電波數據,年齡介乎14至65歲,他們來自全球,包括美國、加拿大、伊朗及內地等,然後透過人工智能進行分析,從而研發出篩查模型。

馬智謙教授說:「430名患者的數據看似不多,其實腦電波數據難以蒐集,一般而言,如果有100名患者的數據已算相當不俗,所以這個數目算是龐大。」

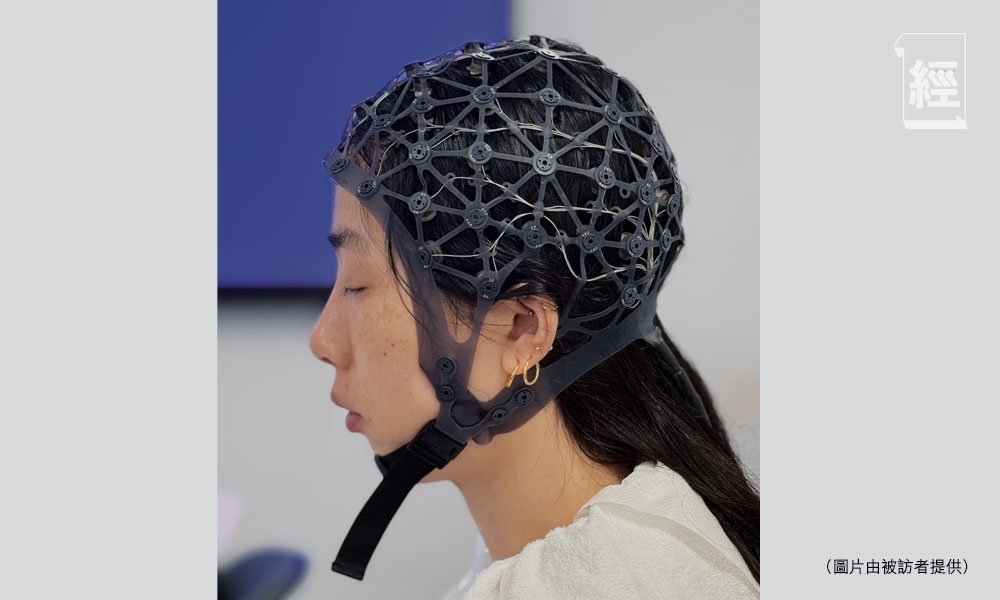

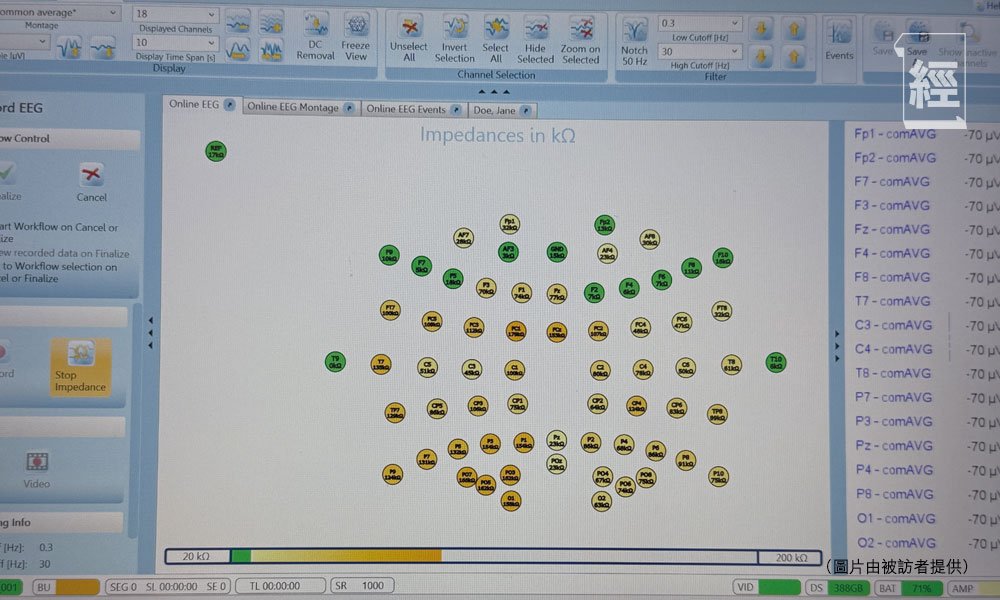

所謂腦電波數據,患者需要戴上特製的頭套,然後透過感應器,收集不同腦區的數據,需時約15分鐘。

Vivian說:「我們合共收集64個腦區的腦電波數據,然後利用人工智能進行複雜的計算,了解不同比例及強弱,然後將之分類,歸納出四種程度,包括正常、輕微、中等及嚴重。」

馬智謙教授及團隊,使用390名患者的數據訓練人工智能,再用40名患者的數據測試及驗證,準確率達90%。

團隊將於兩個月之內,額外蒐集1,000名年齡介乎八至12歲患者的腦電波數據,因為這個年齡層的腦電波數據有其獨特性。

讓腦電波數據說話

AniTech利用這個研究的成果,打造一個平台,在此輸入全新的腦電波數據,便能於10分鐘之內,將這個患者的嚴重程度分類,協助將患者分流,讓醫生能夠提供適切的治療。

AniTech是平台的研發商,本身並不從事頭戴裝置的製造,平台本身能夠兼容市面上其他裝置,將這些裝置取得的腦電波數據進行分析。

AniTech行政總裁劉寶真(Candy)說:「透過這個平台,我們可以使用客觀的方法篩查患者,更加令人信服,醫生亦可以因應患者的嚴重程度,作進一步診治,並且提供合適的藥物,確保符合病情。」

現時,篩查抑鬱症患者的方法較為主觀,主要由專業人士以問卷形式,了解病人的情況,這份問卷接近100頁,需要較長時間才能完成。

「答案可以被操控,也可以作假,而且病人有時不敢說出真相,結果延誤治療,容易導致嚴重的後果。」Candy說。

若子女被診斷患上抑鬱症,家長傾向否認,例如推說子女今日睡眠不足,所以無法回答指定問題;又或者子女害羞,平日並不是這樣。

完成問卷後,醫生會進一步與病人溝通,再作診斷,但是仍然以主觀感覺為主。

Candy說:「我們的平台就像一部測謊機,腦電波數據代替真人說話,呈現患病的真相,讓人更加容易接受。」

AniTech的商業模式共有三個,首先是商業對個人(B2C),個人可以直接到AniTech進行測試;或者由醫生轉介到AniTech進行測試,形式就像化驗所,報告轉交醫生,再由醫生跟進。

其次是商業對商業(B2B)模式,例如現時AniTech與深圳的醫院合作,對方擁有病人的腦電波數據,他們利用AniTech的平台進行數據分析。

最後一種是全套服務,希望能夠透過學校、院舍及社福機構進行全民普查。

Candy說:「本港學童每年都到兒童診所進行體檢,但集中於身體方面的健康,其實可以加入精神健康檢查,儘早找出潛在的抑鬱症患者,及早介入治療。」

目標受眾分3大類

不少社區中心都會為長者量度血壓、度高磅重等,可以加入精神健康篩查,從社區開始照顧長者的精神健康。

AniTech期望通過醫生或心理學家、學校、政府部門(包括教育局、衞生署、社會福利署等)、社福機構等,推動大規模篩查。

AniTech的目標受眾分為三大類,首先是學童,近年學童自殺成為社會話題,根據統計資料顯示,曾經嘗試自殺的學童若佔整體7%,10年之間增加三倍。

政府在學校推出「校園•好精神」三層支援模式,但由老師及社工協助找出潛在患者,他們原本的工作已經爆煲,這樣會令他們百上加斤。

老師及社工主要透過觀察,這種做法未必準確,因為患輕微抑鬱症者,病徵並不嚴重,往往是人前人後兩個樣,根本難以分辨。

其次是照顧者,近年爆出多單照顧者壓力爆煲的事件,結果導致多宗慘劇,但是現時未有完整的系統,協助篩查照顧者的情緒問題。

第三類是長者,隨著人口老化,長者的精神健康備受關注,因為他們的身體狀況較差,自殺比率因而較高。

再者,近年出現移民潮,不少長者不想移民,結果留在香港,由於缺乏家人照顧,即使出現病徵,也沒有人帶他們看醫生。

Candy說:「政府在社區推出很多支援精神和情緒病患者的計劃,問題是要及早找出隱藏的患者,才能夠提供更佳的照顧。」

篩查多種精神疾病

AniTech平台現已與不同的合作夥伴進行測試,預期於半年內正式推出市場;另計劃於一年內,進入歐盟、美國及中東市場。

Candy說:「團隊獲得的腦電波數據,來自不同國家及地區,有利我們進軍這些市場。」

AniTech在香港貿易發展局舉辦的創業快綫2025獲得「優勝初創」及「我最喜愛初創大獎」。

今年暑假,在數碼港的支持下,AniTech參與美國舉行的BIO 2025國際生物科技大會,這是全球有名的生物科技會議。

Candy說:「在這個會議,我們獲得機會與沙地阿拉伯的政府代表團會面,馬智謙教授親自向他們介紹平台,並且建立關係,當我們在香港及內地站穩陣腳,便會考慮進軍當地市場。」

AniTech現階段以篩查抑鬱症為主,其實腦電波數據還可以用於篩查其他神經疾病,包括癲癇症、阿茲海默症、柏金遜症等。

Candy說:「我們日後希望能夠研發篩查其他神經疾病的平台,屆時進行一次腦電波蒐集,並能夠篩查多種精神疾病。」

這個項目最初獲得香港城市大學HK Tech 300的種子及天使基金,其後獲得香港數碼港的微型創業基金(CCMF),並於去年底成為數碼港的培育公司,能夠獲得各方面的支援。

進行公眾教育

馬智謙教授說:「根據統計,一半人均曾經患上不同程度的精神困擾,所以情況相對嚴重。」

因應本身的專業,馬智謙教授容易察覺身邊人的患病傾向,當他遇上鑽進牛角尖的學生,都會與他們傾多兩句,當對方知道有人關心,往往能夠釋懷。

馬智謙教授說:「情緒病,尤其是抑鬱症,分不同的程度,輕微的話,未必一定要看醫生,只要身邊人多些關心,已經能夠幫助他們走出困境。」

馬智謙教授及團隊希望透過AniTech,進行公眾教育,讓更多人認識情緒病,防範悲劇的發生。