廟宇營運5大挑戰 特色服務突圍

香港政府近年大力推動「無處不在旅遊」,發掘自身旅遊優勢,其實本地廟宇亦極具吸引力。

華人廟宇委員會委員及財務及管理小組主席黃光耀指出,旗下廟宇近年提升服務及配套,同時可以與附近的旅遊資源結合,吸引更多本地人及遊客深入認識。

中秋節將至,很多廟宇會舉行花燈晚會,例如「嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會」,中秋節晚上延長開放時間,方便人們賞月。

黃光耀說:「黃大仙祠有一定知名度,而且鄰近地鐵站,人流非常暢旺,營運方擁有更多資源,為訪客提供更佳服務。」

全港600多間寺廟

黃大仙祠長年累月香火鼎盛,每年年三十晚,吸引大量善信爭先上頭炷香,包括每年以特別造型示人的藝人黃夏蕙。

農曆新年期間,玄學家在不同媒體講解各個生肖運程,令人們對「犯太歲」了解更深,隨之便會到寺廟進行「攝太歲」、「拜太歲」等,令黃大仙祠的太歲殿擠得水洩不通。

「近十年來,更多人認識太歲,令不少寺廟提供相關服務,豐富寺廟的功能。」

寺廟供奉神靈,主要功能包括讓善信祈福許願;進行信仰儀式,例如打小人;舉行節慶、誕辰紀念,如譚公誕、財神誕、魯班先師誕等。

「寺廟的功能性,大方向沒有改變,不過近年提供更多元化的服務,有效吸引更多訪客。」

除打小人、拜太歲外,個別寺廟提供扶乩、觀音借庫等服務,往往吸引大量善信參加。

善信參與這些服務的時候,需要購買相關物品,例如香燭冥鏹等,這些都成為寺廟的收入來源。

此外,黃大仙祠推出拜月老服務,過程極具儀式感,不少人拍攝短片上載分享,這些體驗有效吸引訪客推介給身邊朋友。

粗略估計,本港合共有逾600間寺廟,包括廟、寺、庵、觀及道院等,涵蓋佛教及道教。

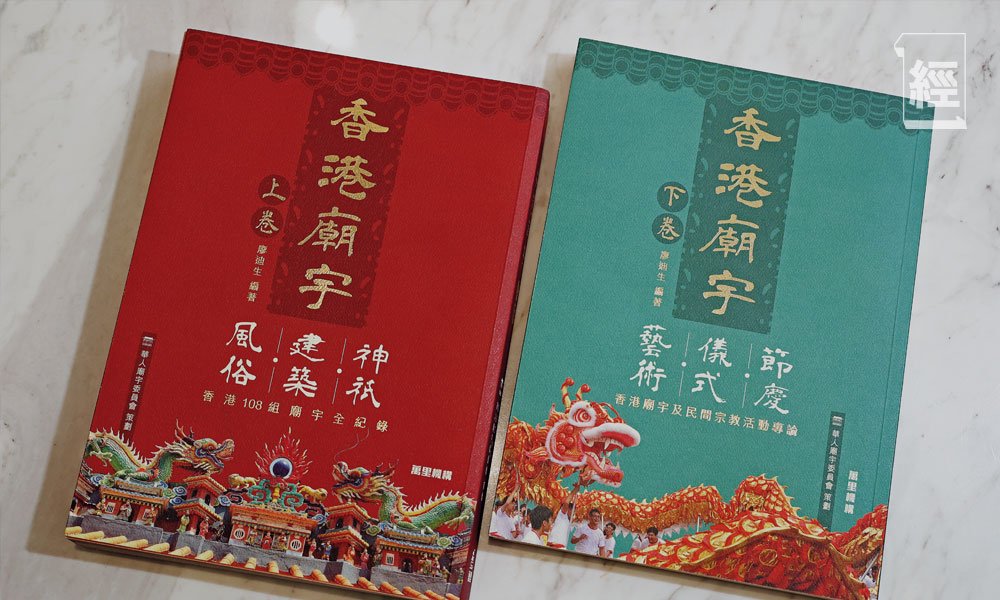

華人廟宇委員會成立於1928年,即將迎來100週年紀念,主要工作是管理及營運旗下的寺廟,營運主要分為數種模式。

首先是直接管理,華人廟宇委員會直接管理24間寺廟,包括九龍城侯王古廟、深水埗汝州街三太子及北帝廟。

此外,華人廟宇委員會委託其他宗教團體協助管理部份寺廟,包括委託東華三院管理灣仔洪聖廟等。

華人廟宇委員會同時委託其他機構或組織協助管理寺廟,包括地區組織,例如赤柱區街坊福利會,協助管理赤柱天后古廟。

華人廟宇委員會直接及間接經營約60間寺廟;其餘的絕大部分是私人管理。

除直接管理寺廟外,華人廟宇委員會因應不同的寺廟進行招標,吸引有興趣人士協助管理及營運寺廟。

這些投標的個人或組織,通常擁有管理寺廟的經驗,例如曾經在寺廟工作。

「我們鼓勵有意參與投標的人士,修讀委員會推出的廟宇管理課程,確保他們掌握最新的管理技巧。」

近年錄得盈利

成功投標的個人或組織,需要向華人廟宇委員會提交廟宇管理合約金,他們需要接受委員會的規管。

「委員會的規管包括香燭冥鏹的價錢,因為價格需要統一,另外不能夠過分宣傳。」

取得合約的個人或組織,向善信銷售香燭冥鏹,以及提供其他服務,成為他們的收入來源。

不說不知,原來善信的香油錢,並非營運組織的收入,而是需要上繳給華人廟宇委員會。

「華人廟宇委員會旗下的廟宇,管理較為有系統,而且訂立了一個模式,所以相對穩定,事實上,近年廟宇的管理及營運,面對五大挑戰。」

營運廟宇需要有一定的財力及人才,現時的廟祝平均年齡已達60至80歲,年事已高,但是後繼無人,有可能落得寺廟荒廢的下場。

近年極端天氣愈趨頻繁,帶來風災及雨災,有可能破壞寺廟,修復牽涉一定成本。

政府的法律規管亦愈來愈嚴格,包括環保方面的限制,例如只能在指定地方燒香等。

部分普世價值,包括環保、保育意識抬頭,亦會影響廟宇的營運。

「其中最大的挑戰是人們生活習慣的改變,年輕一輩未必遵循舊式習慣,所以廟宇有可能被淘汰。」

華人廟宇委員會是法定機構,近幾年都有利潤,黃光耀負責的財務管理小組將部分利潤進行投資,如有獲利便成為委員會的收入。

如果整體收入充裕,亦會撥款給轄下的華人慈善基金,進行各種慈善工作。

「由於各間廟宇擁有不同定位,而且位於不同地區,所以營運狀況各異,當中也有個別廟宇蝕錢。」

華人廟宇委員會旗下的廟宇當中,共有六間法定古蹟,包括建於南宋時期的西貢佛堂門天后古廟,至今已有逾700年歷史,需要定期進行維修,牽涉一定成本。

「由於經已列入法定古蹟,所以符合政府的相關條例進行保育,甚至不能隨意『揼』一口釘。」

西貢佛堂門天后古廟位置偏僻,委員會多次推出交通指南,每年舉行導賞團,但人流仍然相當有限,不過,不能純粹從商業角度決定是否繼續營運。

廟宇要能夠持續發展,最重要是吸引更多人流,這樣才有助帶動收入,所以委員會近年集中提升人們到訪廟宇的意欲及體驗。

廟宇隱藏故事

廟宇的出現,主要與生活、社會連繫相關,例如深水埗汝州街三太子及北帝廟,因為當時出現鼠疫所以建廟,就像很多其他寺廟,緣起都是請神驅瘟。

「建廟的時候,往往需要齋戒沐浴、搞好衞生;加上廟內燒香,具有殺菌作用,結果真的做到驅瘟的效果。」

香港以前是漁村,很多人出海捕漁,但是出海具有一定風險,家人都擔心他們的安危,所以往往求神保佑。

很多廟宇供奉的都是與水有關的神靈,包括天后、觀音、洪聖、北帝廟。

「每間廟宇都有很多故事,我們希望人們不只是到此一遊,而是深入了解文化背景,獲得更佳的體驗,可以配合政府無處不在旅遊的倡議。」

與地區資源串連

西貢佛堂門天后古廟建於南宋年間,採用傳統的入榫工藝,可以一窺中國傳統建築藝術。

寺廟之內往往有大量雕塑、畫作等藝術品,所謂「圖必有意、意必吉祥」,例如公雞配合牡丹,代表功名富貴。

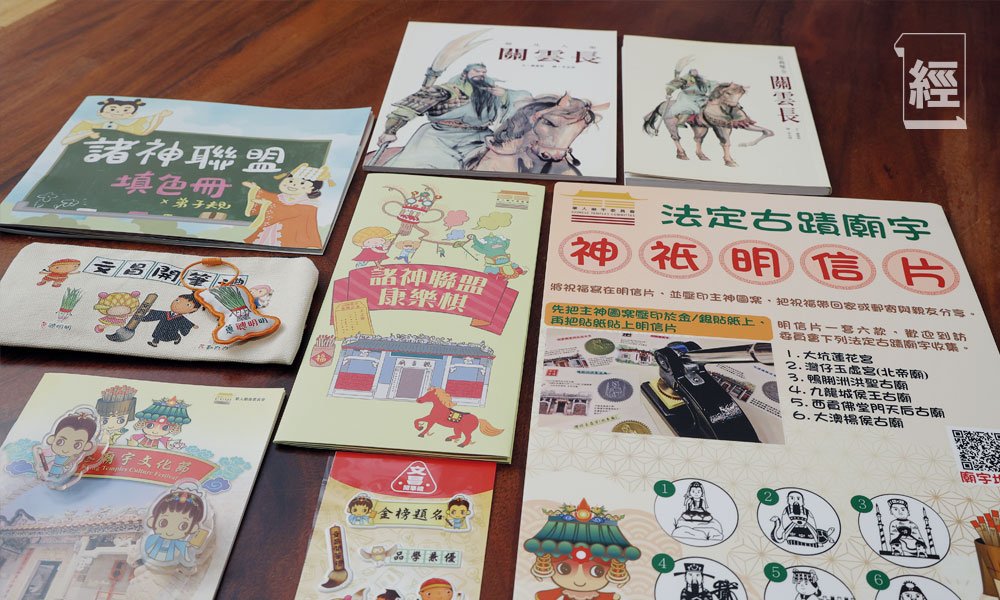

「除了歷史古蹟外,很多廟宇舉行的活動,經已被列入非物質世界遺產名錄,包括長洲太平清醮、大坑舞火龍、觀音借庫、盂蘭盛會等,年輕人聽到『非遺』就會雙眼發光,對他們有一定吸引力。」

委員會期望每週、每月舉行導賞團,讓人們認識廟內故事、圖畫,同時認識周邊地區的背景。

「寺廟可以與鄰近地區的景點、活動或商戶做串連,包裝一下,對本地人及遊客都有吸引力。」

例如深水埗汝州街的三太子及北帝廟,與附近的天后廟、關帝廟做串連,人們可以一次過到訪三個廟宇,同時享用深水埗的地道美食,甚至可以逛逛鴨寮街。

筲箕灣以前是漁港,也有不少人從事打石行業,單是東大街便有天后古廟、城隍廟及譚公廟,這些寺廟可以串連一起,同時到訪附近的海事博物館,讓人同時感受地區特色。

每個神靈都有不同的定位,例如黃大仙出名有求必應,城隍廟求好籤,車公廟轉風車轉運,紅磡觀音廟求財運,文武廟保佑事業學業,坪洲龍母廟求子女,九龍城侯王廟庇佑健康等。

筲箕灣譚公廟的譚公,據說練成長生不老之術,外表一直像個八歲小孩,意味長保青春。

黃光耀將於10月11日舉行私人導賞團,到訪鴨脷洲洪聖古廟,先在廟內參觀及參加文昌開筆禮,然後前往水月宮,同時可以坐上艇仔,品嚐艇仔粉,吸引不少人士參加。

「委員會希望能夠訓練更多導賞員,包括銀髮一族或年輕人,讓他們介紹寺廟的故事,達到可持續發展的目的。」

寺廟亦與時並進,加入不少文創元素,例如東華三院推出神靈咖啡豆,例如洪聖咖啡豆、關帝咖啡豆;亦有寺廟因應盂蘭盛會,將紀念品設計得獎大富翁、飛行棋等,這些都可以吸引年輕人的目光。

寺廟亦要數碼轉型

為了方便訪客,寺廟都要數碼轉型,委員會旗下的廟宇,包括車公廟、蓮花宮、觀音廟等,都加入二維碼,人們以手機掃描,便可以了解廟宇的歷史,並且提供多種語言選擇。

車公廟主殿的神像於6月進行維修,為了方便善信繼續參拜,使用3D立體投影技術,投影出立體的神像。

香港仔天后廟透過360度掃描,建立數碼化資料庫,情況就像巴黎聖母院,即使廟宇遭到破壞,數據可以協助盡快維修及重建。

當寺廟搜集更多數據,便能夠進行數據分析,調整室內溫度、監察空氣質素等,提升人們的到訪體驗。