高學歷中產慨嘆「光鮮背後」!月入坐底30K但生活「唔上唔落」、跟足規矩反而被懲罰:今日努力讀書,他日就係Loser

中產「夾心階層」:越勤奮,越容易被忽視

國際貨幣基組織(IMF)《世界經濟展望》報告推算,2025年,港人月入中位數約22,900元,按年升900元;期內港人家庭入息中位數預測為30,300元,按年升300元。

根據IMF定義,中產階級要侍月收入水平介乎全國中位數的50%至150%,即香港每戶收入介15,150元至45,450元便屬於「中產家庭」。

對大多數中產而言,最大壓力莫過於住房。樓價多年高企,即使人工微升,也永遠追不上地產升幅。年輕一代辛勤工作多年,若非父母資助,幾乎不可能上車;有樓一族則半生為供款奔波,一加息便心驚膽跳。

至於公共房屋,他們「收入超額」;而居屋又中籤難過中六合彩。結果是——太窮買不起樓,太富又申請不到公屋,只能在私人市場中掙扎。有人苦笑:「中產唯一的選擇,是繼續租樓。」

下一代教育規劃亦是中產家庭另一重擔。香港父母最怕「輸在起跑線」,孩子從幼稚園開始便要補習、學琴、學外語。國際學校學費動輒十多萬一年,直資學校抽籤全憑運氣;即使入到好學校,出路仍不保證。

不少家長感慨:「我們努力,是希望下一代過得好一點,但現在連這個願望都變得奢侈。」專業職位有限、人工停滯不前,年輕人畢業後仍掙扎於「人工三萬、租金兩萬」的惡性循環,上一代的奮鬥故事,似乎再難重演。

雖然香港的稅制向來「簡單低稅」,但對中產而言卻是一種隱性懲罰。基層有補貼、富人有投資渠道,唯獨中產既要納稅,又得不到實質支援。從醫療券、交通津貼到消費券,中產常感自己屬於「夾心階層」,福利受惠程度「永遠差一點」,甚至有人形容為「懲罰努力」——越勤奮,越容易被忽視。

網民共鳴:努力讀書被懲罰一代

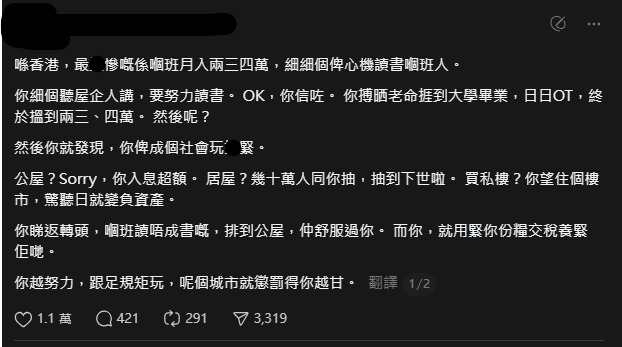

網上不少討論反映中產的失落感:「細個信父母講,要努力讀書。結果大學畢業日日OT,搵到三萬蚊,發現自己被成個社會玩緊。」

網民直言:「公屋?Sorry,你入息超額。 居屋?幾十萬人同你抽,抽到下世啦。 買私樓?你望住個樓市,驚聽日就變負資產。你睇返轉頭,嗰班讀唔成書嘅,排到公屋,仲舒服過你。 而你,就用緊你份糧交稅養緊佢哋。你越努力,跟足規矩玩,就懲罰得你越甘。」

公屋申請唔到、居屋抽唔中、買樓又怕變負資產,連稅款都變成養活他人的工具。這些人不偷不搶、不靠福利,卻因當日努力讀書,如今成為社會Loser。這種「努力無用」的挫敗感,正是香港社會最深層的焦慮。

不過,也有網民認為,中產的「慘」或許帶點自怨自艾。有留言指出:「讀書換嚟嘅係選擇權,冇人逼你做三萬蚊嘅工。」有人強調,「世界本來就唔公平」,不同行業、不同跑道的收入差距理所當然。

另一派則認為,中產若真要突破,仍需自我增值:「有本事讀多個MBA、識多幾種語言,35歲前搵10萬都有機會。」

這些言論雖顯冷漠,卻反映社會對「努力」與「成果」的兩極看法——有人信制度仍有公平空間,也有人覺得遊戲早已被富人壟斷。