AI泡沫下 Nvidia能否獨善其身|封面故事

市場的狂熱追捧源於一個簡單共識,就是發展AI,尤其是生成式AI,是一場「軍備競賽」,事前必需要花錢大搞AI基建。

而Nvidia幾乎壟斷了市場,從OpenAI到Google,所有科技巨頭都必須投入巨額資金購買其GPU。

Nvidia創辦人黃仁勳在華府舉行的GTC大會上透露,其新一代Grace Blackwell系統累計訂單已達5,000億美元,並預計在明年底前出貨2,000萬顆GPU,坐實了其AI晶片的龍頭地位。

隨AI泡沫警號響起,Nvidia亦難免要捱沽,股價週三(11月5日)回落至200美元以下。

著名對沖基金經理、電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry,已用實際行動押注AI泡沫破裂,其最新報告中的基金倉位,正集中沽空

Nvidia及AI應用股Palantir。前者看跌期權價值達1.86億美元;後者更達9.12億美元,兩者合佔組合權重80%。

若然AI真的有泡沫,Nvidia是否在泡沫之中?若然AI泡沫爆破,又能否獨善其身?

盈利高速增長中

泡沫之所以出現,是因為其價值遠超盈利表現所致,所以先從業績談起。

根據Nvidia公布的2026財年第二季業績,其營收高達467億美元,按年增長56%;盈利按年升59%至264.2億美元。其中,數據中心業務營收為411億美元;Blackwell晶片收入按季增長17%,

Nvidia預計第三季營收將達到540億美元。華爾街大行高盛發表報告,認為Nvidia於11月19日公布的第三季業績將優於預期,維持其「買入」評級,並將12個月目標價由210美元上調至240美元,看法與Michael Burry大相逕庭。

面對排山倒海的AI泡沫論,黃仁勳在GTC大會上亦有明確反駁:「我不認為我們正處於AI泡沫中。」在他看來,這是一場新的工業革命,而非投機泡沫。

另外,作為Nvidia最大的晶片代工廠台積電10月公布的第三季業績,也能透露出AI晶片業的景況,或多或少可反映Nvidia的最新業績表現。

台積電第三季營收為331億美元,按年上升40.8%;以新台幣計算,營收9,899億新台幣,按年升30.3%;純利為4,523億新台幣,按年升39.1%,雙雙創歷史新高兼勝市場預期。毛利率及純利率分別高達59.5%及45.7%,這反映行業有實際盈利支撐,兼在高速增長中。

市場繼續看好Nvidia的另一根據是估值。事實上,截至週三,Palantir今年來上漲近150%,根據Nasdaq.com的預測,2025財年預測市盈率(PE)達408倍;2026財年仍達313倍,屬超級高的水平。

相對之下,Nvidia 2026財年的預測PE僅46倍;而2027財年則為33倍。以一隻每季業績仍能交出逾50%盈利增長,兼且是龍頭企業來看,30至40倍PE實屬合理水平。

由此可見,AI泡沬可能只出現在個別股份,而非整個AI行業。

「閉環經濟」的潛在風險

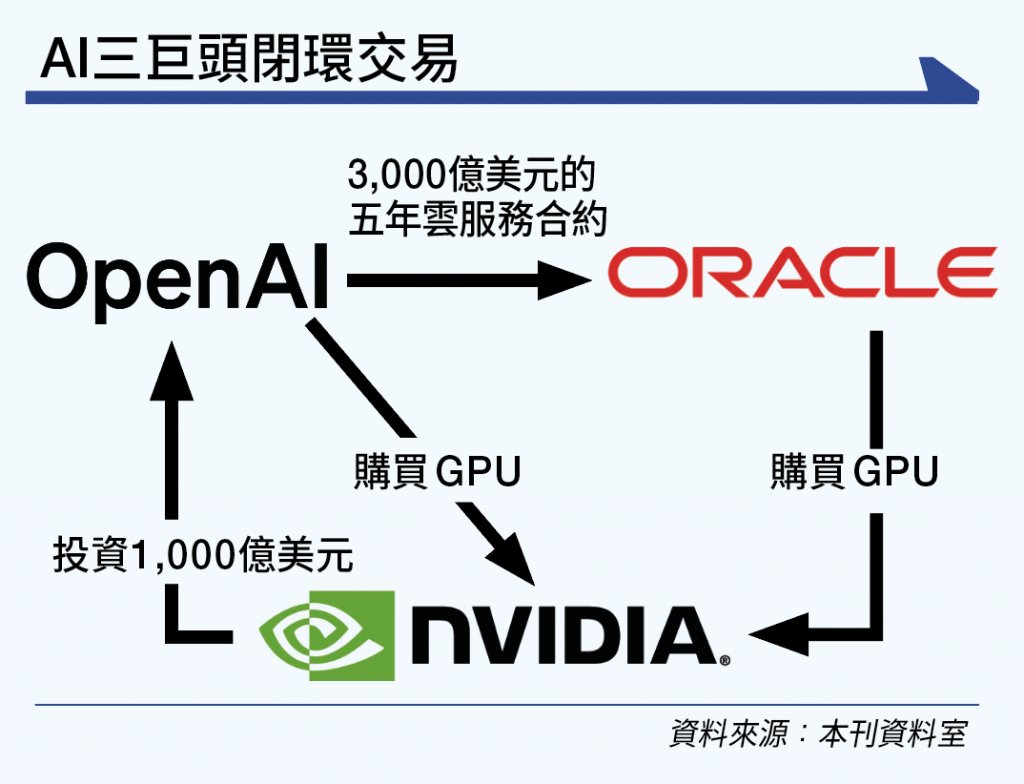

雖然Nvidia基本面穩建,但市場開始擔心另一種更深層次的系統性風險—— 「AI閉環經濟」。

這是指AI產業內的核心企業通過互相投資、採購和合作,形成一個資金與需求的內部循環。這模式雖然加速了產業發展,但也可能導致風險高度集中。

Nvidia早前宣布向OpenAI投資1,000億美元,以幫助其興建數據中心,市場預計OpenAI將利用相關資金採購Nvidia GPU。

另一方面,甲骨文又與OpenAI簽署一份長達五年的雲服務合約,金額高達3,000億美元,預計甲骨文也需為此向Nvidia購買晶片。

這變相形成資金循環(見圖表)。類似的資金循環也發生在其他公司,如CoreWeave(美股代號:CRWV)。

這種高度互相依存的閉環模式,風險在於核心驅動力OpenAI,其財務狀況存在巨大缺口。

據報OpenAI今年上半年收入僅45億美元,但簽署的各項協議總價值估計達10,000億美元。

一旦OpenAI沒有足夠資金「找數」,隨時會造成火燒連環船式的資金斷裂。Morningstar分析師警告,若AI泡沫爆破,這種循環交易關係恐怕是主因。

然而,目前科技七雄(Mag 7)坐擁大量現金,像Nvidia截至7月27日止,現金及現金等值(含可市場化證券)便達到567.9億美元,資金斷裂未必會在一時三刻出現。

免責聲明:本專頁刊載的所有投資分析技巧,只可作參考用途。市場瞬息萬變,讀者在作出投資決定前理應審慎,並主動掌握市場最新狀況。若不幸招致任何損失,概與本刊及相關作者無關。而本集團旗下網站或社交平台的網誌內容及觀點,僅屬筆者個人意見,與新傳媒立場無關。本集團旗下網站對因上述人士張貼之資訊內容所帶來之損失或損害概不負責。